皆さん。防災対策は万全ですか?

台風や地震の自然災害はいつ起こるか解りません。

備えは誰のためでなく自分のため。

必要なものをリュックに詰めて防災セットを用意している方も多いでしょう。

でもその備え。

避難所に行く前提で準備をしていませんか?

もしも自宅での居住が可能であれば「在宅避難」をおすすめします。

天涯孤独の方の避難所生活は、想像以上にストレスになるからです。

・もしもの時に誰にも頼れない方

・実際にどんな備えが必要なのかわからない方

この記事では「在宅避難」のために何を準備すべきかをご紹介します。

一人暮らしに必要な量や優先順位もご提案しますので是非最後までお読みください。

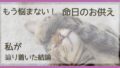

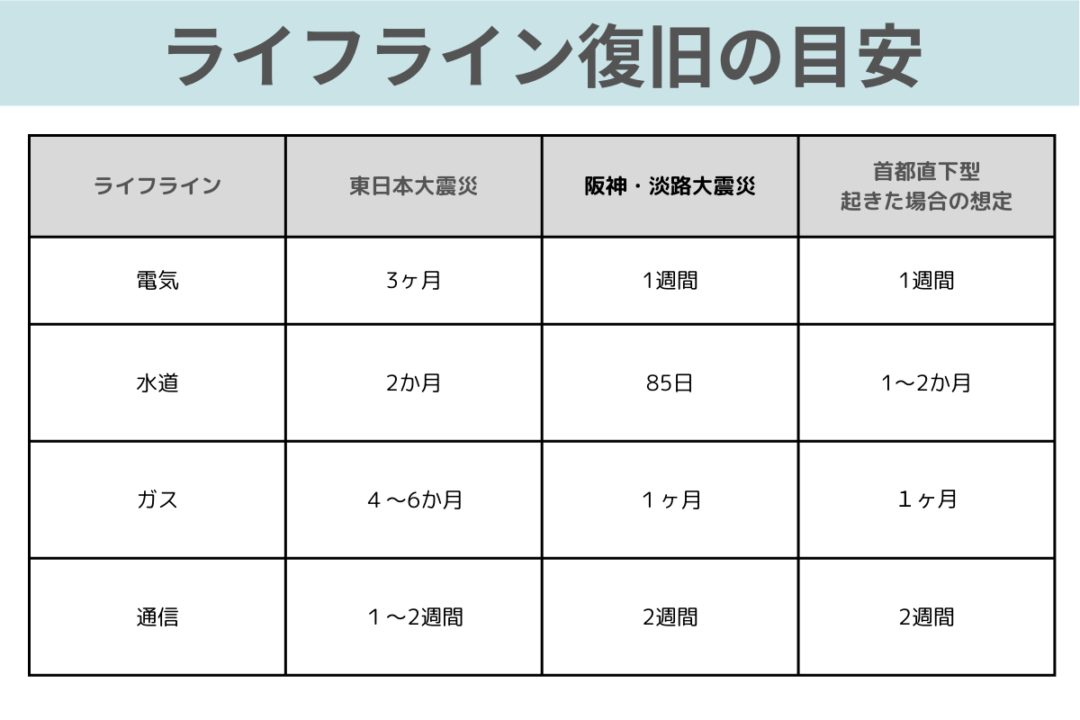

大規模災害が発生した場合のライフライン復旧目安

規模が大きいとライフラインが止まり、復旧まで時間がかかります。

あるのが当たり前になっているライフライン。

復旧の目安を知っておくと、具体的に何をどれくらい備えればいいかのヒントになります。

一人暮らしの方に「在宅避難」をおすすめする5つのポイント

1. プライバシーが守られる

避難所ではパーテーションがあってもプライバシーは無いのも同然。

周囲の目や音が気になり、夜もゆっくり眠れないなんてこともあるでしょう。

一人暮らしの人にとって、自宅の落ち着いた空間は何よりも安心できる場所なんです

2.人間関係のストレスがない

避難所では知らない人との共同生活もストレスの原因にもなることがあります。

周りが家族連ればかりの環境に一人でいることほど辛いことはありません。

一人暮らしに慣れている人にとっては、在宅のほうが精神的負担が少ないでしょう。

3.体調管理がしやすい

避難所として開放されるのは、学校の体育館や公共施設の一室であることがほとんどです。

当然ですが室温は自分の好みに調整できません。

季節によっては暑さや寒さで体調を崩す恐れもあります。

「在宅避難」なら自宅の服で調整が可能です。

誰の目を気にすることなく、自由に脱いだり着たりできるのは大きな利点です。

万が一体調を崩してしまっても、自宅ならゆっくりできますよね

4. 必要な物を一人で持ち出すには無理がある

避難所生活をするためには必要なものを用意して持ち運ばなくてはいけません。

いろいろ想定して準備したいところですが、一人で持っていける荷物には限りがあります。

その点「在宅避難」なら、そんな心配はいりません。

普段からある程度の備蓄をしておけば、避難所に届く物資に頼らずに生活できます。

5.「在宅避難」は国も推奨している

内閣府の防災関連ページでは、在宅避難の重要性や支援に関する情報が提供されています。

避難所の混雑や感染症リスクを避けるため、可能な限り自宅での避難が推奨されています。

では具体的に何から準備したら良いのでしょう。

次からは「在宅避難」を想定した優先順位をご紹介します。

優先順位1位【電気】

なぜ電気が最優先なのか

電気はライフラインの土台そのものです。

電気が止まると、照明・冷暖房・冷蔵庫・スマホ充電はすべてストップ。

突然停電したら「不安」になりますよね。

その理由は情報・安心・生活のすべてが電気に直結しているから。

特に一人暮らしの場合「誰にも頼れない不安」を和らげるのが情報と明かりです。

携帯が使えればSNSで状況確認もできるしYouTubeで落ち着ける時間もつくれます。

暮らしの基盤である電気だから、最優先で備えておくべきなんです。

最低限これだけは確保したい「電気の備え」

モバイルバッテリー

携帯の充電用にモバイルバッテリーを普段から持ち歩いている方も多いでしょう。

特に非常時には、10,000〜20,000mAh以上の大容量タイプがあると安心です。

スマホであれば、2〜4回ほどの充電が可能です。

私が普段使っているのはAnkerの10,000mAhタイプ。

5年以上前に購入したため少し重さはありますが、うっかり前の晩にスマホの充電を忘れてしまっても、1時間ほどでフル充電できるので助かっています。

時間はかかりますが、太陽光で充電できるソーラータイプもあります。

価格はおおよそ1万円ほど。

これから備える方は、候補のひとつとしてチェックしてみてください。

LEDランタン・ローソク

明かりは大事です。

何もできないという物理的な理由だけでなく、暗さが不安を増長させるからです。

懐中電灯は一か所を集中して明るくするのでどちらかというと移動向き。

自宅の明かりにはLEDランタンがおすすめです。

LEDランタンは床や台の上に置いて広範囲を照らし、省電力で長時間の利用も可能です。

人は蛍光灯のような青白い光より、暖かい光の方がリラックスします。

LEDランタンのオレンジ色で優しい光は緊張した心をほっとさせてくれるでしょう。

ローソクにも同様の効果があります。

お気に入りのアロマキャンドルの香りで気持ちを落ち着かせることができます。

私が使っているのはソネングラス。

ソーラー式ですが、USB充電もできます。

お洒落なデザインはお部屋のインテリアにも。

手回し式ラジオ

手回し式ラジオはコンセントが不要で手動で充電できるので停電時でも使えます。

ラジオはインターネットが使えない場合でも機能する非常に心強いアイテム。

携帯電話が使えなくても交通情報や避難指示などの正確な情報を入手できます。

情報を知って不安を解消したら、音楽や落語も楽しむことも。

静まりかえった部屋で一人でいても不安は増すばかり。

人の声が流れてくるだけでも全然違います。

普段はあまりラジオを聞かない人も、作動点検も兼ねてラジオを聴いてみませんか?

耳だけの情報が意外に心地よいと感じるかもしれませんよ

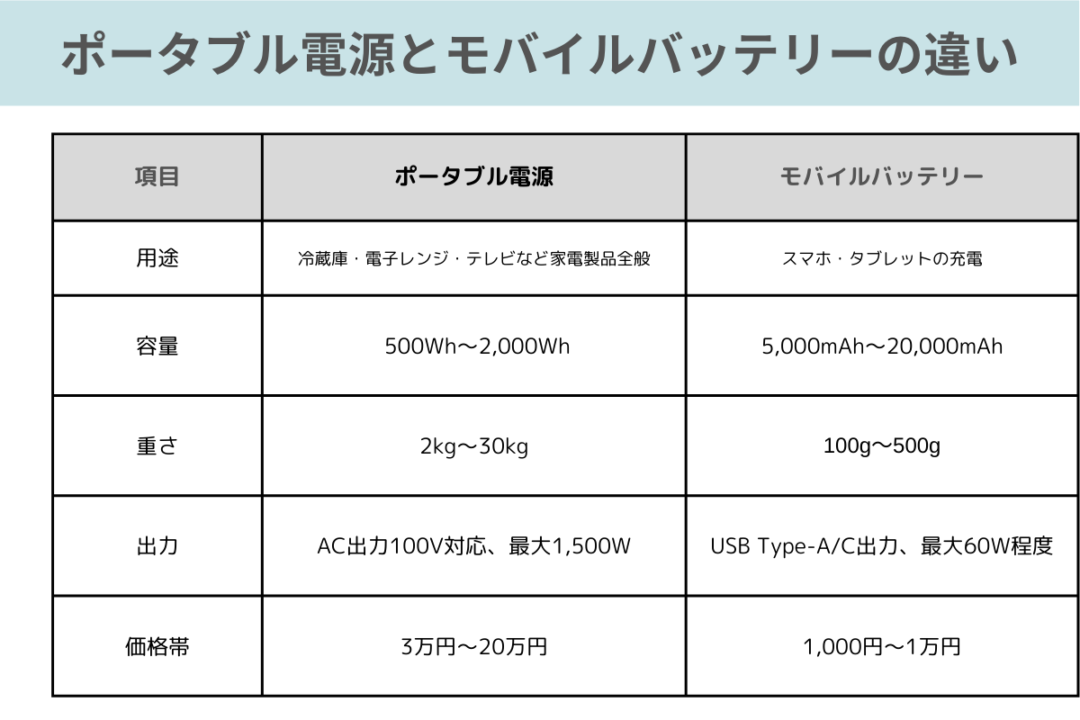

超心強い味方「ポータブル電源」とは?

ポータブル電源とは持ち運び可能な大容量バッテリーです。

非常用の電源として携帯の充電だけでなく冷蔵庫などの家電にも使えます。

最近ではアウトドアとしても人気の商品です。

ポータブル電源の魅力

ポータブル電源の魅力は何といっても容量が大きいこと。

モバイルバッテリーと比較すると用途は以下のとおりです。

価格は高めだけど検討の余地あり

便利なポータブル電源ですがお値段は少々高め。

高性能や大容量になるほどコストがかかり、5万円前後から20万円を超えるものまであります。

「在宅避難」に備えるのであれば最低でも1500wは欲しいところ。

ソーラーパネルに対応しているものであれば更に安心です。

初期投資費用は15〜20万円程でしょうか。

即決するのはなかなか難しいですよね。

一方、20万で安心を買えるならお買い得と思う方もいるかもしれません。

安い買い物ではありませんが検討の余地は十分あるとあるの感じています

優先順位2位【食】

食事は心と体のインフラ

「腹が減っては戦はできぬ」

もともとは戦国時代、空腹ではまともに戦えないという教訓から生まれたことわざです。

これはまさに災害時にぴったりの言葉です。

大きな地震や台風などの災害が起きると物流が止まり、スーパーやコンビニに物が届かなくなります。

慌ててお店へいっても棚には何も残っていない可能性も十分考えられます。

そうならないためにも、食べ物は今のうちから準備しておく必要があります。

私はお腹が空くと一気にポンコツになります。

お昼がいつもの時間に取れないことありますよね。

そんな時、私の頭の中は飢餓感でいっぱいになってしまいます。

「少し空腹の方が集中できる」という人もいますが私にはまったく逆効果

目の前の作業が急に難しく思えて、集中どころではなくなります。

だんだんイライラして気分も沈んでいきます。

でも食べて落ち着いてから再開すると

「なんであんなに苦戦してたんだろう?」

と思うほどあっさり終わることばかりです。

平常時でもこの様な状態です。

もし災害時に空腹だったら私は冷静に行動できる自信がありません。

先の見えない状況に立ち向かうには、まずは基本的な欲求を満たすこと。

私にとってそのひとつが食事です。

食事は心と体のインフラ。

未来の自分がホッとできるように、今の自分がしっかり備えておきたいと思っています

停電時の冷蔵庫の備えと対策

停電して困る家電といえば、まず冷蔵庫が思い浮かびます。

本来の食事は冷蔵庫があってこそ成り立つもの。

電気が止まれば、放っておくうちに中の食材はどんどん傷んでしまいます。

停電の長さや中身の量にもよりますが、すべてを使い切るのは難しいかもしれません。

でもあらかじめ準備をしておいたり、停電時の対応を知っておけば食材の無駄を最小限に抑えることができます。

私が習慣にしていることをご紹介します。

冷凍できるものは冷凍庫で保存する

冷凍できる物はなるべく冷凍庫で保存します。

具体的には1週間以内に食べない野菜、加工肉、納豆、豆腐、きのこ類です。

冷凍なら停電で冷蔵庫が使えなくなっても冷蔵よりは日持ちします。

解凍したらすぐに食べられるものがほとんどなので普段使いにも便利です。

特に冷凍した豆腐は食感が湯葉のようになって個人的に気に入っています。

ポイントは重ならないように立てて入れること。

冷凍庫は隙間があるより、びっしり詰まっていたほうが保冷効果があがり節約にもなります。

あいた隙間には水を入れたペットボトルを入れておけば停電時の保冷剤代わりにもなるし、溶けた水を生活用水として使うこともできます。

ペットボトルの水は凍らせると膨張するので、8割程度にしておきましょう。

冷蔵室は1週間以内に食べきれる物だけ保存する

冷蔵室に入れるのは1週間以内に食べ切れる物にしています。

冷蔵庫に入れるのは必要最低限。

万が一冷蔵庫が使えなくなっても生活できることが目標です。

冷凍庫とは逆で冷蔵室は、沢山入れすぎると保冷効果が下がり電気代もかさみます。

工夫していることは食品を冷蔵室の左右の壁側に置くようにすること。

壁側の方が温度が低く鮮度を保てるからです。

週末多めに作った鍋を一時的に置く以外は、庫内の真ん中はいつも空いています。

調味料は常温保存できるものにする

調味料は塩や醤油等の常温保存ができるものを使っています。

万が一冷蔵庫が使えなくても味付けに困らないからです。

以前は冷蔵が必要な調味料で、冷蔵庫のドアポケットが溢れていたこともありました。

実際には使い切れずに捨てることもしばしば。

冷蔵保存が必要なマヨネーズやケチャップは1回使い切りサイズの物に変更。

その他の調味料は無くても困りませんでした。

便宜上、出汁や塩を冷蔵庫に入れていますが、これらは全て常温保存が効くもの。

私は塩を何種類か用意して使い分けています。

最近の塩は種類が豊富で、ほんのひとつまみで劇的に美味しくなるものも。

あるだけで嬉しくなるお塩はこちら

ローリングストックのすすめ

非常食といえば長期保存できる専用のレトルトを思い浮かべがちです。

実は“普段から食べ慣れているものを少し多めに持つ方法が一番無理がありません。

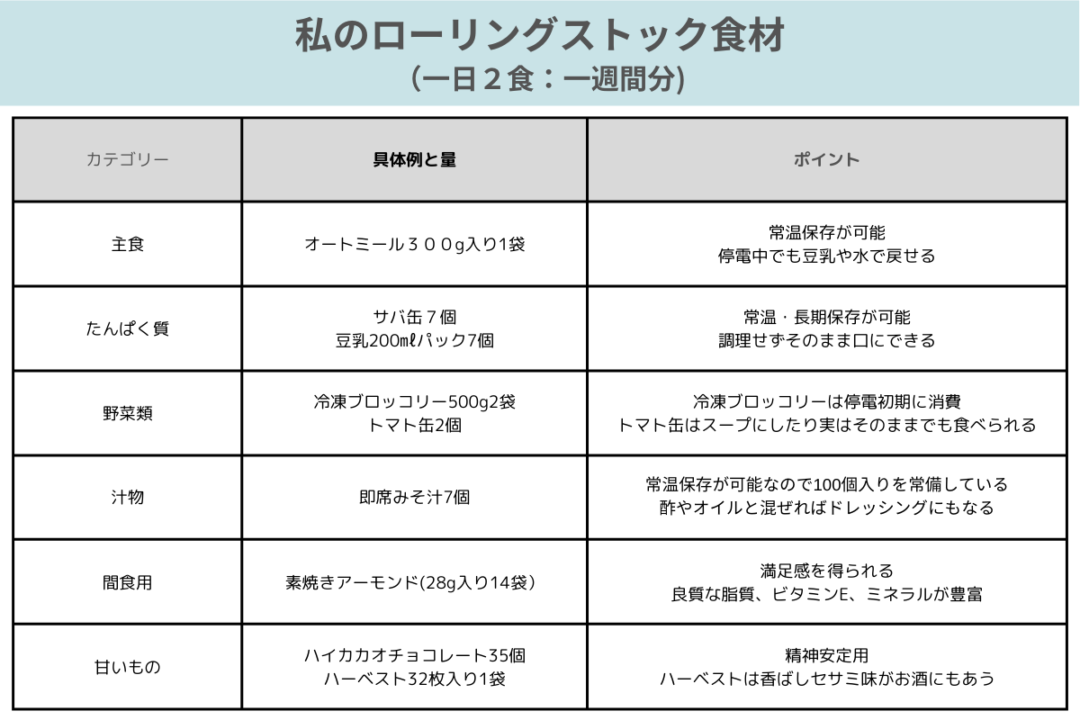

それが「ローリングストック」メリットは以下のとおり。

- 普段から食べ慣れている味だから失敗しない

- 使って補充を繰り返すからいつも期限切れの心配なし

- 非常食用の保管スペースは不要

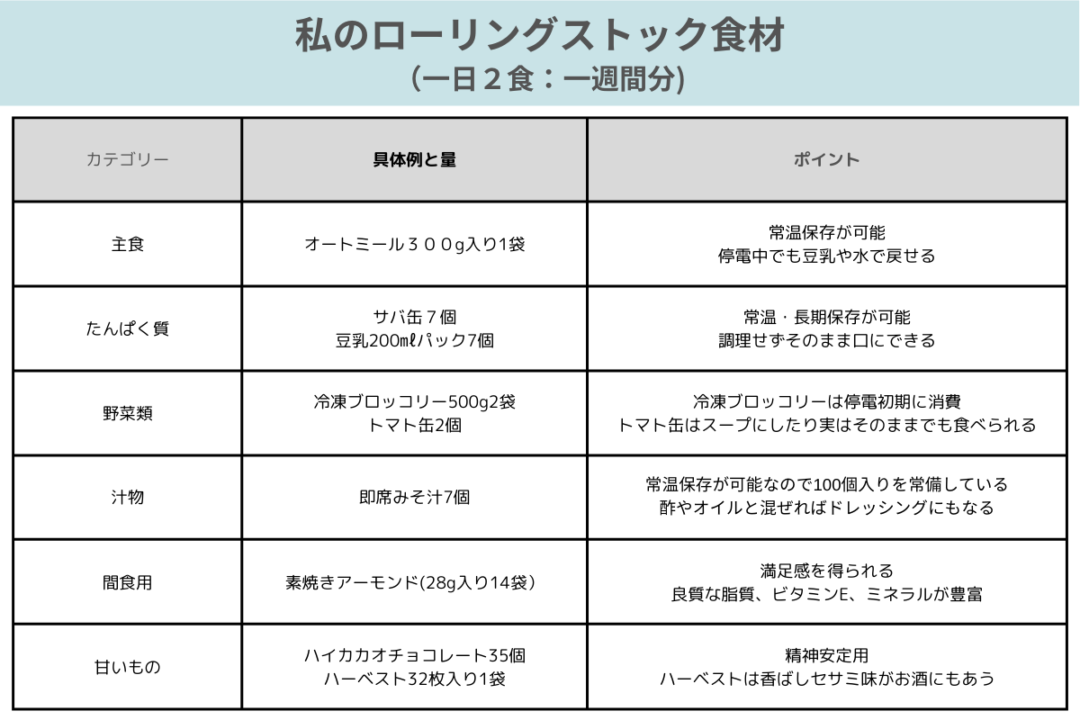

私が実際にストックしているものと量はこちらです。

ローリングストックで非常食を用意する場合は、献立のバリエーションに期待できません。

その点がデメリットではありますが、普段から同じものを食べる習慣があると非常時にもストレスが少なく済みます。

毎日同じ物を食べる習慣については、過去記事で詳しく書いています。

気になる方はこちらもぜひご覧ください。

【一人暮らしだからできた】毎日同じものを食べるメリットと注意点

優先順位3位【トイレ】

困ってからでは遅いトイレ問題

私は通勤区間の駅のトイレの場所をほとんど把握しています。

トイレは生活の中で我慢できないことNo.1だからです。

災害時の備えには非常用トイレを準備しておきましょう。

非常用トイレは“一度買っておけば補充やメンテナンスが不要”という点で気軽です。

トイレは電気や食事に負けないくらい重要な存在ですが、使う時までしまっておくだけなので優先順位第3位にしています

とはいえ、私はその“一度買っておけば”をずっと先延ばしにしてきました。

理由は非常用トイレと検索すると商品が多すぎて、どれを選べばいいのか分からなかったからです。

そんな時に目に留まったのが「BOS非常用臭わないトイレセット」。

きっかけは岡山市のふるさと納税の返礼品でした。

決め手は「医療向け開発から生まれた防臭力」という心強いキャッチフレーズ。

どうせ寄付するなら必要なものにしようと思い申し込みました。

トイレが届いてからは想像以上の安心感がありました。

きっと心のどこかでいつも緊急時のトイレ問題を気にしていたのでしょう。

災害時だけでなく急なトイレの故障にも対応できるので、早めに備えておくことをおすすめします。

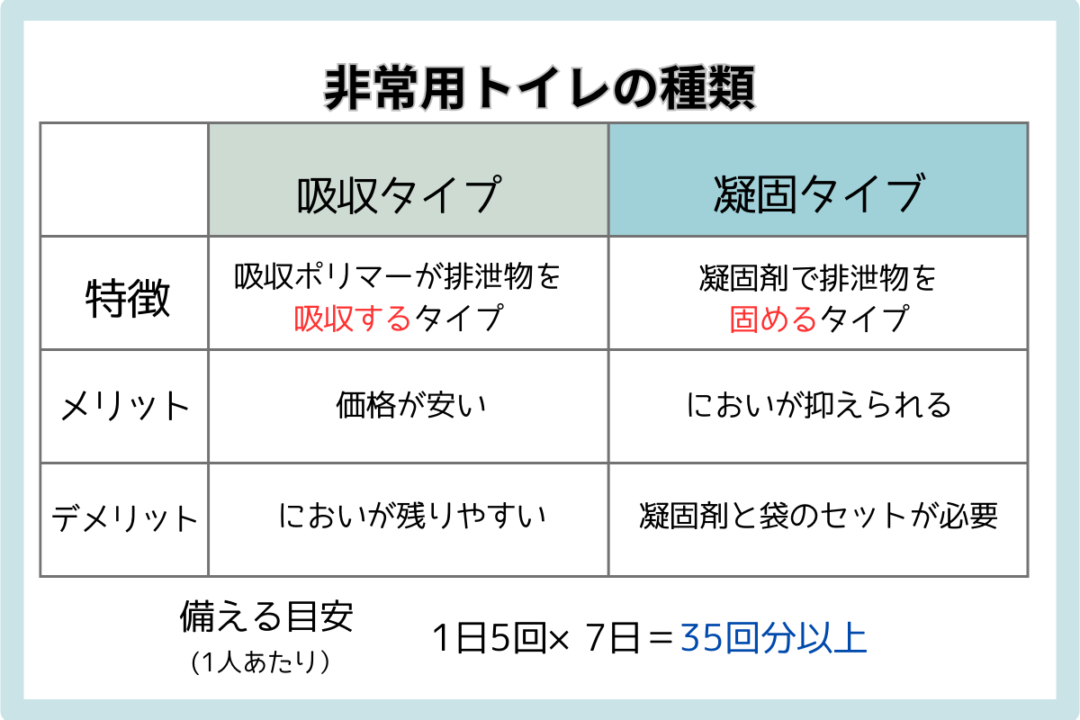

非常用トイレの選び方

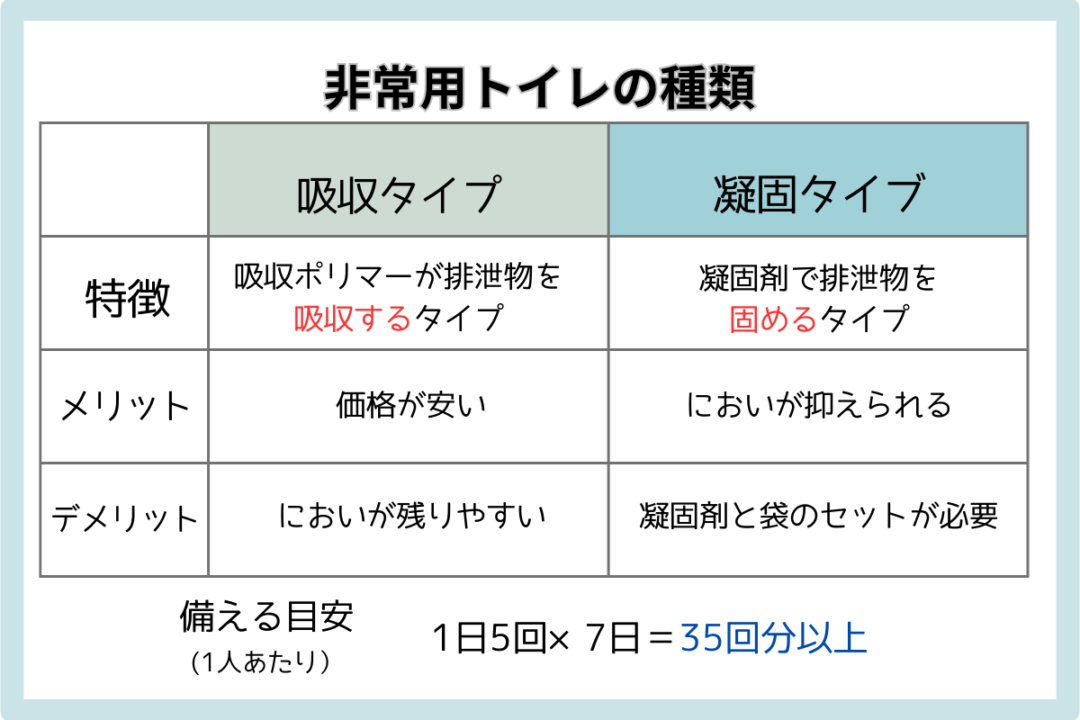

非常用トイレには大きく分けて「凝固タイプ」と「吸収タイプ」の2種類があります。

それぞれの特徴や使い方、備える目安を以下の表で比較してみましょう。

在宅避難に備えるなら、断然「凝固タイプ」の非常用トイレがおすすめです。

水や電気を使わなくても凝固剤が排泄物をしっかり固め、においも強力に抑えてくれます。

在宅避難では、ライフラインの復旧に時間がかかることも少なくありません。

その間使用後の袋をすぐに捨てられず、室内で一時的に保管しておく必要が出てきます。

そんな状況でも凝固タイプなら、におい漏れの心配がなく安心です。

BOS非常用トイレセットのここがすごい

非常用トイレの中でも特に人気が高いのが「BOS非常用トイレセット」です。

医療向けに開発された高性能な防臭袋を使用しており、家庭での備えとしても高い評価を受けています。

私が数ある商品の中からこれを選んだ理由も、この“防臭力の高さ”に尽きます。

驚異的な防臭力

元々は医療や介護現場向けに開発された素材を使用。

排泄物のにおいをしっかりシャットアウトしてくれます。

公式ホームページでは1週間後も8割以上の方が「臭わない」と回答したという実験結果が公表されています。

長期保存が可能

BOS非常用トイレセットは15年間の長期保存が可能です。

非常用品は「いざというときのために用意するもの」。

頻繁に買い替えが必要だと管理も大変ですし、コストもかさんでしまいます。

その点、このトイレセットは一度備えておけば、15年間は入れ替え不要。

“もしも”の備えを長くキープできるのはとても効率的です。

もちろん使わずにすむのが一番。

15年間何事もなく暮らせたことに感謝して新しいものに買い替えましょう

簡単に使える

使い終わったあとは袋をしっかり結ぶだけ。

専用の器具や手間のかかる手順は必要ありません。

しかも高性能な防臭袋のおかげで廃棄の際もにおいがほとんど漏れずとても衛生的。

ゴミとして出すまでの一時保管も安心して行えます。

廃棄する際は「可燃ごみ」として処分するのが基本です。

自治体によっては汚物処理に関するルールが異なる場合がありますので一度自治体のホームページで確認しておくと良いでしょう

軽量・コンパクトで保管しやすい

50回分がコンパクトな箱に収められています。

大きさは約 20cm × 20cm × 10cm、重さも約2kgほど。

場所を取らず棚の隅やベッド下などの空きスペースにもさっとしまっておけます。

非常時の備蓄は置き場所に困ると続かないもの。

その点BOSの非常用トイレセットは邪魔にならない設計が魅力です。

優先順位4位【水】

食料より後でも大丈夫?水が4位のワケ

「水が4位?ちょっと低くない?」

そう思われた方もいるかもしれません。

実際災害後の困りごとアンケートでは、必ず上位に「水が足りない」が挙がります。

それでもあえてこの順位にした理由は、事前に必要な量を知って準備ができることと、工夫次第でカバーができるからです

とはいえ油断は禁物。

水がない生活は想像以上に不便です。

災害時に給水車がくる目安は2日から数日かかると言われています。

実際には台数にも限りがあり、全ての人に行き渡らない場合もあるでしょう。

飲み水はもちろん手洗いやトイレなど、生活のあらゆる場面に水が必要です。

自分自身での備えは不可欠です。

ここでは災害時に備えておきたい「水」の備蓄と工夫についてまとめました。

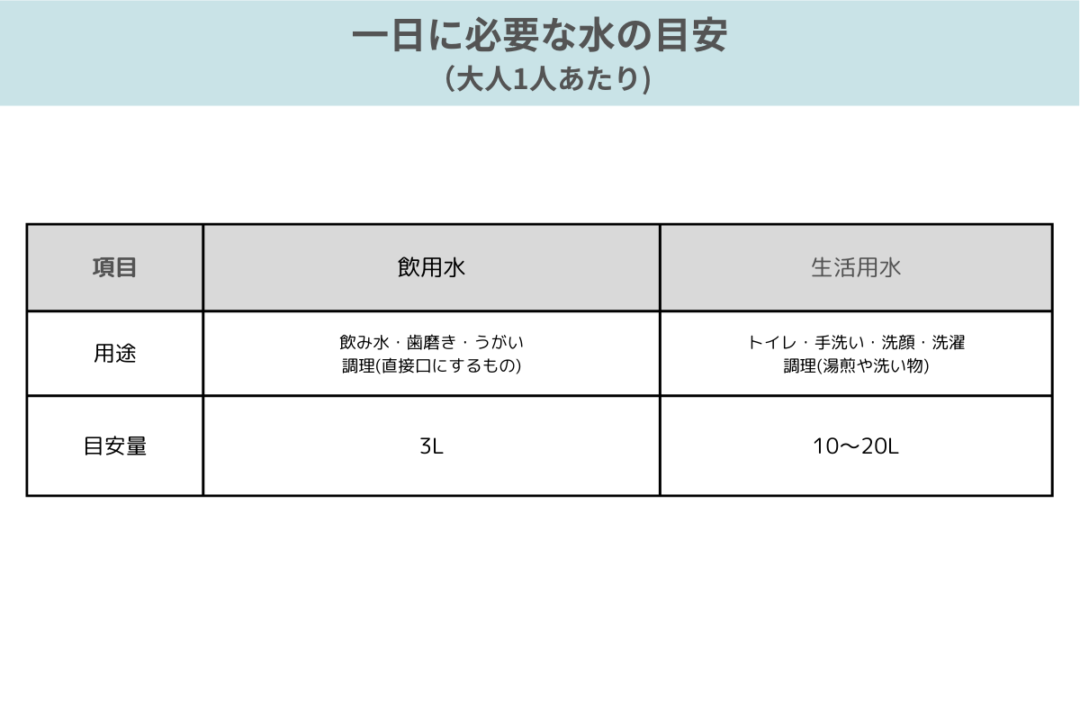

水は何にどれくらいの量を使う?

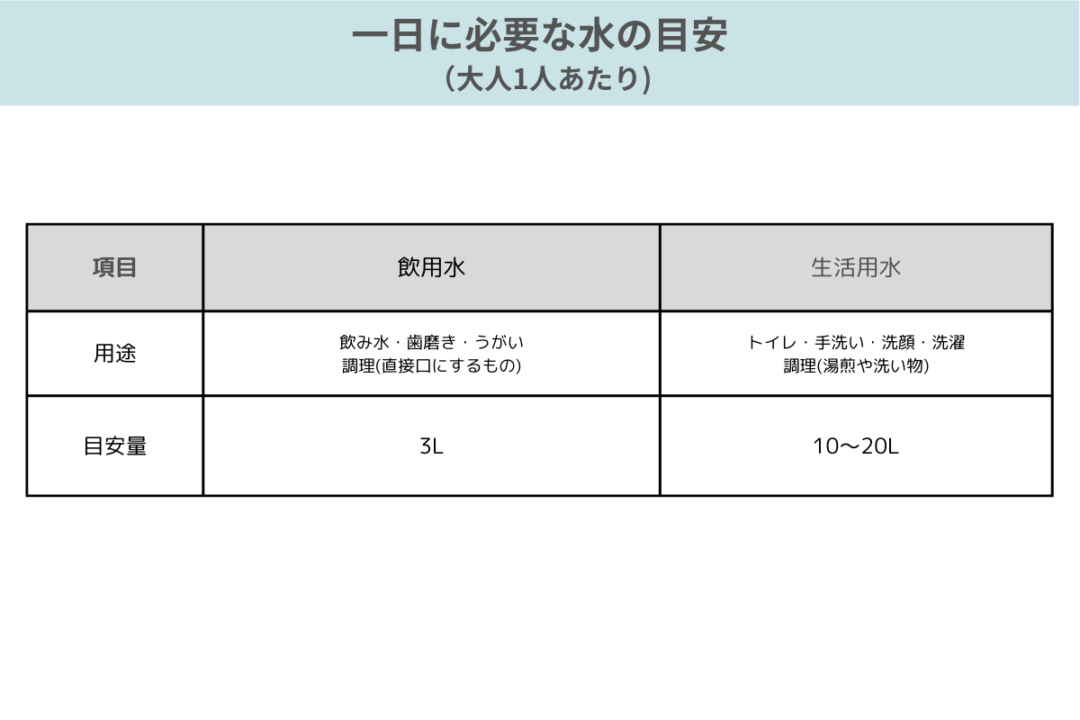

水は【飲用】と【生活用】に分けて考えると分かりやすいです。

農林水産省では最低でも3日、できれば7日分の備蓄を推奨しています。

飲用なら7日分で最低21Lで、2Lペットボトル11本。

1ケース6本入りを2箱用意すれば良いのでなんとかなりそうです。

問題は生活用水。

最低でも70〜140L、一般的な20Lのポリタンクだと7個分も必要になります。

「そんなに場所ないよ」という声も聞こえてきそうですね

実は代用品の使用でコンパクトに抑えることができます。

生活用水は代用品で節水対策

限られた水で生活するには”使わない工夫”も大切です。

以下では節水に役立つ代用品をご紹介します。

非常用トイレ

一般的な洋式トイレは、1回あたり約4リットルの水を使用すると言われています。

1日5回使用すると1日で約20L、1週間で140Lもの水がトイレだけで必要になる計算です。

つまり生活用水の多くがトイレで消費されているということ。

非常用トイレを活用すれば、この大量の水をそっくり節約することができます。

ラップ

食器にラップを敷いてから食事を盛り付ければ、水を使わずに後片付けが可能になります。

食器が汚れないので洗う手間も水もゼロ。

まな板や調理器具にラップを被せて使うことで、調理後の洗浄も不要にできます。

赤ちゃんのおしりふき

おしりふきは肌にやさしく顔や目周りを拭くのに最適。

頻繁に鼻をかむときにもヒリヒリしないのでおすすめです。

実際に自衛隊の現場でも使われている万能アイテム。

私はティッシュの代わりに少し多めにストックしています。

ウェットシート

赤ちゃんのおしりふきより大判なので、全身の体拭きにも使える便利な一枚。

アルコール入りの除菌タイプなら、水がない時の清掃アイテムとして重宝します。

マウスウォシュ

私は電動歯ブラシにしてから歯磨き粉は使っていません。

手磨きの習慣でうっかり口を開けると惨事になるからです。

代わりにマウスウォッシュを活用しています。

マウスウォッシュなら水は不要。うがいだけでもさっぱりします

ドライシャンプー

お湯を使わずに頭皮と髪の汚れを拭き取れる救世主アイテム。

スプレータイプやジェルタイプがあり、タオルで拭くだけでOK。

断水が長引く中でも、頭を清潔に保てると気持ちが前向きになれます。

非常時だけでなく、風邪でお風呂に入れないときにも使えるので1本あると良いでしょう。

私がしている用途別の保存方法

飲用水

私が備えている飲料水は2Lのペットボトル12本です。

1ケース6本入りを2箱分。

最初だけネットでまとめて購入しました。

保存には食料と同じくローリングストック方式を取り入れています。

週末の買い物のついでに使った分を補充するようにしています。

”買って終わり”ではなく”使いながら備える”のが私流です。

生活用水

生活用の水も2Lのペットボトルを使っています。

中身は水道水。

全部で12本(24リットル)をストックしています。

量としては少なく感じるかもしれませんが、非常用トイレを使えばかなり節水できるため、このくらいでも十分だと判断しました

水道水には塩素が含まれているため意外と長持ちします。

密封して封して冷暗所で保管すれば常温で約3日、冷蔵庫で10日以内なら飲用も可能。

生活用水として使うなら1カ月ほど保存できます。

専用のポリタンクも検討しましたが、重くて持ち運びや入れ替えが大変そうで断念。

その点2Lのペットボトルは軽くて扱いやすく、移動もしやすいので気に入っています。

毎週末に洗濯や植物への水やりに使って入れ替えるようにしています。

優先順位5位【ガス】

ガスは復旧が遅いインフラ

ガスの優先順位を最後にしたのは、インフラの中でも復旧に時間がかかるからです。

復旧には一軒一軒、専門スタッフが訪問して安全確認をしてから供給を再開する必要があります。

そのため広範囲で被害が出ていると、どうしても時間がかかってしまうんですね

つまりガスが復旧するころには、水も電気もすでに使える可能性が高いということ。

水も電気も止まっていたら、たとえガスが使えてもお風呂には入れません。

言い換えればガスだけではできないことが多いということです。

自分がどこにガスを使っているか知っておく

自分の生活の中でガスをどれだけ使っているかを把握している人は少ないものです。

まずはどんなことにガスを使っているのか知っておくことが大切です。

生活のどこにどれだけガスを使っているかを把握することでガス依存度が見えてきます。

・調理はガス火

・お風呂はガスで沸かしている

・冬の暖房はガスファンヒーター

ガスが止まったら不安になる方も多いと思います。

特に冬場、暖房をガスに頼っている人は対策も必要です。

でもガスって案外使用目的が限定されていることに気が付きませんか?

次では、実際にガスが止まっている間の対策をご紹介します。

ガスが使えない場合はどうする?その対策。

では実際にガスが使えなくなったらどうすればいいのでしょうか。

実はできることはそれほど多くはありません。

だからこそ何ができるのかを知っておきましょう。

調理に備えるならガスコンロ

カセットコンロがあれば、お湯を沸かしたり簡単な調理ができます。

我が家はIHコンロなので、停電時にも対応できるようカセットコンロを備えています。

ガスボンベは「1日1本使う」と想定して、最低でも7本用意しておくのが目安です。

市販されている3本セットを2組、つまり6本は常備しておきたいところですね。

お風呂はガスだけ使えても入れない

以前にもお伝えしましたが、入浴には水・電気・ガスのすべてが必要です。

ガスだけ復旧してもお湯は出ませんし、お風呂には入れません。

そんなときに備えておきたいのが、体を拭けるボディシートやドライシャンプー。

被災時には“清潔感を保つこと”が心身のストレスを軽減する助けにもなります。

冬の暖房対策は?

個人的にガスが止まって一番困るのは冬の暖房です

我が家では唯一の暖房が床暖房。

つまりガスが止まると暖を取る手段がなくなってしまいます。

そんなときのために手軽に使えるのが使い捨てカイロ。

さらに電気が使える状態であれば電気毛布やレンジで温める湯たんぽもあると安心です。

補足:災害時のネットワーク環境について

インターネットに繋がりづらくなる原因と復旧の目安

災害直後はインターネットが繋がりづらくなります。

家族の安否確認や緊急通報で通信料が急増して本来の処理能力を超えてしまうからです。

更に被害が大規模になると通信基地局が崩壊により機能停止することも想定されます。

東日本大震災では29,000局以上が影響を受けました。

復旧の目安は数日から数週間、完全復旧には1ヶ月を要します。

私達にとって、インターネットは電気・水・ガスと同じくらい無くてはならないものです。

普段から無料で使える駅やコンビニのフリーWi-Fiが使える場所を確認しておきましょう。

災害時用フリーWi-Fi「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」

「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」とは無料の公衆無線LANサービスです。

災害から72時間以内に誰でもインターネットに接続できるように、各通信事業者が協力してWi-Fiを開放する仕組みになっています

パスワードなしで、そのままインターネットに接続できます。

但し「00000JAPAN」は通信の暗号化がされていません。

第三者に情報を盗まれるリスクがあるので、個人情報の入力は避けましょう。

まとめ

「在宅避難」を前提にした備えの優先順位をご紹介しました。

災害の規模が大きいとライフラインが止まり、復旧まで時間がかかります。

あるのが当たり前になっているライフライン。

復旧の目安を知っておくと、具体的に何をどれくらい備えればいいかのヒントになります。

一人暮らしの方に「在宅避難」をおすすめする5つのポイント

1. プライバシーが守られる

2.人間関係のストレスがない

3.体調管理がしやすい

4. 必要な物を一人で持ち出すには無理がある

5.「在宅避難」は国も推奨している

内閣府の防災関連ページでは、在宅避難の重要性や支援に関する情報が提供されています。

具体的に何から準備したら良いのでしょう。

「在宅避難」を想定した優先順位をご紹介します。

優先順位1位【電気】

なぜ電気が最優先なのか

電気はライフラインの土台そのものです。

くらしの基盤である電気だから、最優先で備えておくべきなんです。

最低限これだけは確保したい「電気の備え」

- モバイルバッテリー

- LEDランタン・ローソク

- 手回し式ラジオ

超心強い味方「ポータブル電源」とは?

ポータブル電源とは持ち運び可能な大容量バッテリーです。

非常用の電源として携帯の充電だけでなく冷蔵庫などの家電にも使えます。

- ポータブル電源の魅力

- 価格は高めだけど検討の余地あり

優先順位2位【食】

食事は心と体のインフラ

先の見えない状況に立ち向かうには、まずは基本的な欲求を満たすこと。

食事は心と体のインフラ。

未来の自分がホッとできるように、今の自分がしっかり備えておきたい思っています

停電時の冷蔵庫の備えと対策

- 冷蔵室は1週間以内に食べきれる物だけ保存する

- 調味料は常温保存できるものにする

- 冷蔵室は1週間以内に食べきれる物だけ保存する

- 調味料は常温保存できるものにする

ローリングストックのすすめ

“普段から食べ慣れているもの”を少し多めに持つ方法が一番無理がありません。

ローリングストックのメリット

・普段から食べ慣れている味だから失敗しない

・使って補充を繰り返すからいつも期限切れの心配なし

・非常食用の保管スペースは不要

私が実際にストックしているものと量です。

ローリングストックで非常食を用意する場合は、献立のバリエーションに期待できません。

その点がデメリットではありますが、普段から同じものを食べる習慣があると、非常時にもストレスが少なく済みます。

優先順位3位【トイレ】

困ってからでは遅いトイレ問題

トイレは生活の中で我慢できないことNo.1です。

災害時の備えには非常用トイレを準備しておきましょう。

非常用トイレは“一度買っておけば補充やメンテナンスが不要”という点で気軽です。

非常用トイレの選び方

非常用トイレには大きく分けて「凝固タイプ」と「吸収タイプ」の2種類があります。

BOS非常用トイレセットのここがすごい!

- 驚異的な防臭力

- 長期保存が可能

- 簡単に使える

- 軽量・コンパクトで保管しやすい

優先順位4位【水】

食料より後でも大丈夫?水が4位のワケ

水の備えは事前に必要な量を知って工夫することである程度節約できます。

水がない生活は想像以上に不便です。

飲み水はもちろん手洗いやトイレなど、生活のあらゆる場面に水が必要です。

自分自身での備えは不可欠です。

水は何にどれくらいの量を使う?

水は【飲用】と【生活用】に分けて考えると分かりやすいです。

私がしている用途別の保存方法

飲用水

飲用水私が備えている飲料水は2Lのペットボトル12本です。

保存には食料と同じくローリングストック方式を取り入れています。

生活用水

水道水をペットボトルで12本(24リットル)をストックしています。

水道水には塩素が含まれているため意外と長持ちします。

生活用水として使うなら1カ月ほど保存できます。

毎週末に洗濯や植物への水やりに使って入れ替えるようにしています。

優先順位5位【ガス】

ガスは復旧が遅いインフラ

ガスはインフラの中でも復旧に時間がかかります。

つまりガスが復旧するころには、水も電気もすでに使える可能性が高いということ。

言い換えればガスだけではできないことが多いということです。

自分がどこにガスを使っているか知っておく

生活のどこにどれだけガスを使っているかを把握することでガス依存度が見えてきます。

またガスの使用目的は意外と限定されていることにも気がつくでしょう。

ガスが使えない場合はどうする?その対策。

- 調理に備えるならガスコンロ

- お風呂はガスだけ使えても入れない

- 冬の暖房対策は?

補足:災害時のネットワーク環境について

インターネットに繋がりづらくなる原因と復旧の目安

災害直後はインターネットが繋がりづらくなります。

復旧の目安は数日から数週間、完全復旧には1ヶ月を要します。

私達にとって、インターネットは電気・水・ガスと同じくらい無くてはならないものです。

普段から無料で使える駅やコンビニのフリーWi-Fiが使える場所を確認しておきましょう。

災害時用フリーWi-Fi「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」

「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」とは無料の公衆無線LANサービスです。

災害から72時間以内に誰でもインターネットに接続できるように、各通信事業者が協力してWi-Fiを開放する仕組みになっています

パスワードなしで、そのままインターネットに接続できます。

但し「00000JAPAN」は通信の暗号化がされていません。

第三者に情報を盗まれるリスクがあるので、個人情報の入力は避けましょう。

最後に

備えの大切さは、きっと誰もがわかっているはず。

実際には「まだ大丈夫」とどこかで思ってしまって、手がつかないまま日々が過ぎていく。

私にも覚えがあります。

でももしかしたら明日。突然の揺れとともに避難生活を余儀なくされるかもしれません。

誰にも頼れない「ひとり」の私たちだからこそ備えることは「誰かのため」ではなく「自分のため」。

どんな備えがどれくらい必要か。

その答えは人それぞれ違って「正解」はありません。

でも未来の自分のために安心できる暮らしを作っておくことはすぐにでも始められます。

この先も、自分らしく生きていくために。

まずはできることから、一歩ずつ備えていきましょう。

この記事が1人で頑張る皆さんのお力になれば、これ程嬉しいことはありません。

最後までお読みいただきありがとうございました。